1

жңҖиҝ‘жңүеҖӢз—…жҜ’еҫҲеҺІе®іпјҢжҲ‘еҖ‘зӨҫеҚҖгҖҒеӯ©еӯҗзҸӯжңүдёҚе°‘е°ҸжңӢеҸӢдёӯжӢӣдәҶгҖӮ

йҖұдә”ж”ҫеӯёпјҢзҸӯдё»д»»зү№еҲҘеңЁе®¶й•·зҫӨзө„жҸҗйҶ’пјҡйҖұжң«дёҚиҰҒеҺ»дәәеӨҡзҡ„ең°ж–№пјҢжңҖиҝ‘з—…жҜ’еҺІе®іпјҢе°Ҹеҝғж„ҹжҹ“пјҢжңүзҷјзҮ’зҡ„з—ҮзӢҖдёҖе®ҡиҰҒзӣЎеҝ«еҺ»йҶ«йҷўпјҢеңЁе®¶дј‘жҒҜеҘҪдәҶеҶҚдёҠеӯёгҖӮ

зңӢдәҶдёҖдёӢжң¬ең°зҡ„з–ҫз®ЎйғЁй–Җзҡ„е…¬зңҫиҷҹпјҢд№ҹзҷјдәҶжҸҗйҶ’пјҢиӘӘйҖҷеҖӢз—…жҜ’еҸ«вҖңи…әз—…жҜ’вҖқпјҢзӣ®еүҚд№ҹжІ’жңүз–«иӢ—пјҢеҘҪеғҸд№ҹжІ’зү№ж•Ҳи—ҘгҖӮ

зӨҫеҚҖиЈЎжңүеҖӢеёёдёҖиө·зҺ©зҡ„е°ҸжңӢеҸӢпјҢж„ҹжҹ“дәҶи…әз—…жҜ’пјҢеңЁе®¶иЈЎдј‘йӨҠдәҶ2еҖӢзҰ®жӢңдәҶгҖӮ

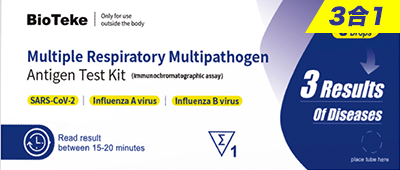

еүҚжңҹз—ҮзӢҖпјҡдё»иҰҒжҳҜй«ҳзҶұдёҚйҖҖпјҢе…ҲеҲ°зӨҫеҚҖйҶ«йҷўз•¶жҲҗж„ҹеҶ’жІ»пјҢз”ЁеёғжҙӣиҠ¬ж•Ҳжһңд№ҹдёҚеӨ§пјҢжңҖеҫҢдёҠжң¬ең°дёүз”ІйҶ«йҷўпјҢдҪңдәҶе‘јеҗёйҒ“зҡ„жӘўжҹҘжүҚзҷјзҸҫжҳҜи…әз—…жҜ’гҖӮ

жҹҘдәҶдёҖдёӢ科жҷ®пјҢиӘӘдё»иҰҒз—ҮзӢҖжҳҜпјҡй«ҳзҮ’гҖҒе–үеҡЁз—ӣгҖҒжүҒжЎғй«”зҷјзӮҺгҖҒдёҠеҗҗдёӢзҖүгҖҒжІ’жңүиғғеҸЈгҖӮжңүдәӣдәәйӮ„жңүзңјзөҗиҶңзӮҺзҡ„з—ҮзӢҖгҖӮ

жҪӣдјҸйҖұжңҹжҜ”жөҒж„ҹй•·пјҢиғҪеҲ°3вҖ”8еӨ©гҖӮиҖҢдё”жңүдәӣдәәж„ҹжҹ“дәҶпјҢиЎЁйқўзңӢиө·дҫҶжІ’е•Ҙз—ҮзӢҖпјҢдҪҶжҳҜеӮіжҹ“жҖ§дҫқ然еӯҳеңЁгҖӮ

йЈӣжІ«гҖҒж°ҙгҖҒжҺҘи§ёгҖҒзіһеҸЈйғҪеҸҜд»ҘеӮіжҹ“гҖӮ

жҲ‘еӯӨйҷӢеҜЎиҒһпјҢйӮ„жҳҜ第дёҖж¬ЎзҹҘйҒ“йҖҷеҖӢзҺ©ж„ҸгҖӮ

иҮӘеҫһйӨҠдәҶеЁғд№ӢеҫҢпјҢжҲ‘д№ҹжҳҜеёёеӯёеҲ°ж–°еҗҚи©һпјҢиҒҪйҒҺжүӢи¶іеҸЈз—…гҖҒжөҒж„ҹгҖҒе’ҪеіҪзӮҺгҖҒж–°еҶ пјҢзҸҫеңЁеҸҲеӯёеҲ°дёҖеҖӢи…әз—…жҜ’дәҶгҖӮ

зңӢдәҶз—ҮзӢҖпјҢеӮіжҹ“еҠӣеәҰпјҢйӮ„жҳҜжңүй»һж“”еҝғзҡ„гҖӮжңҖиҝ‘е№ҫеӨ©жҲ‘йғҪжІ’ж•ўи®“еӯ©еӯҗдёҖиө·зҺ©дәҶпјҢйғҪжҳҜж•Јй–ӢдәҶиҪүиҪүгҖӮ

2

дёҚзҹҘйҒ“жҳҜеҖӢдәәйҢҜиҰәпјҢйӮ„жҳҜдәӢеҜҰеҰӮжӯӨпјҡд»ҘеүҚеҘҪеғҸз—…жҜ’жөҒиЎҢеәҰйӮ„еҸҜд»ҘпјҢжңҖиҝ‘дёҖе…©е№ҙпјҢд»Җйәјж„ҹеҶ’жөҒж„ҹзҡ„пјҢдёҖеҖ’е°ұжҳҜдёҖеӨ§зүҮгҖӮ

и·ҹеҗҢеӯёе®¶й•·иҒҠеӨ©пјҢд»–еҗҗж§ҪиӘӘпјҡйҖҷйғҪжҳҜж–°еҶ и®Ҡз•°зҡ„з—…жҜ’пјҢйғҪжҳҜеҫҢйҒәз—ҮгҖӮжҲ‘иҒҪдәҶд№ҹдёҚеҘҪиӘӘе•ҘпјҢеҸӘиғҪе”Ҝе”Ҝй»һй ӯгҖӮ

жңүи¶ЈпјҢд№ҹжҳҜеҖјеҫ—ж·ұжҖқзҡ„жҳҜпјҢйҖҷдјјд№ҺжҳҜдёҖзЁ®жҷ®йҒҚзҡ„еҝғзҗҶзӢҖж…ӢгҖӮ

жңҖиҝ‘е…©дёүе№ҙпјҢжҜҸж¬ЎдёҖеҮәзҸҫеӯЈзҜҖжҖ§зҡ„жөҒиЎҢз—…гҖҒж„ҹжҹ“з—…жҜ’зҡ„пјҢз¶Іи·ҜдёҠдёҖе®ҡжңғжңүдәәиӘӘпјҡ

йҖҷиҲҮж–°еҶ жңүй—ңпјҢеңЁж–°еҶ д№ӢеүҚеҫһдҫҶжІ’иҒҪиӘӘйҒҺпјҢеҫ—дәҶж–°еҶ д№ӢеҫҢиә«й«”и®Ҡе·®дәҶпјҢжҲ–иҖ…иӘӘйҖҷжҳҜж•өе°ҚеӢўеҠӣжҠ•жҜ’гҖҒз”ҹзү©жҲ°пјҢиҰҒиӯҰжғ•пјҢзӯүзӯүгҖӮ

зӮәд»ҖйәјжңғжңүйҖҷжЁЈзҡ„жғіжі•пјҢд№ҹи »еҖјеҫ—еҲҶжһҗзҡ„гҖӮеҘҪеғҸд№ҹжІ’зңӢеҲ°еӨҡе°‘еҡҙиӮ…зҡ„зӨҫжңғеӯёгҖҒеҝғзҗҶеӯёе°Ҳ家еҮәдҫҶеү–жһҗйҖҷдәӣи§Җй»һгҖӮ

зӮәд»Җйәјд»Ҡе№ҙжҳҘеӨҸд№ӢдәӨпјҢжңғжөҒиЎҢи…әз—…жҜ’дәҶпјҢйҖҷеҖӢжҳҜжөҒиЎҢз—…еӯёиҰҒз ”з©¶зҡ„е•ҸйЎҢдәҶгҖӮжҲ‘йқһе°Ҳ家пјҢдёҚж•ўдәӮиӘӘгҖӮ

дҪҶеҖӢдәәеҫһз”ҹжҙ»з¶“й©—еҲӨж–·пјҢеҸҜиғҪи·ҹйҖҷе…©е№ҙзҡ„жғ…еӢўжңүй—ңгҖӮ

жңҖй—ңйҚөзҡ„жҳҜпјҢеҺҹжң¬жҳҘеӨҸе°ұжҳҜж„ҹеҶ’гҖҒиӮәзӮҺй«ҳзҷјеӯЈгҖӮеүҚе№ҫе№ҙеӨ§е®¶жҲҙеҸЈзҪ©гҖҒйҳІиӯ·зҡ„ж„Ҹиӯҳеј·пјҢиЁұеӨҡз—…жҜ’еӮіж’ӯйғҪиў«йҳ»ж–·дәҶпјҢж„ҹжҹ“зҡ„е°‘гҖӮ

еүҚе№ҫе№ҙпјҢжңүеҖӢзү№еҲҘжңүи¶Јзҡ„зҸҫиұЎпјҡе°ұжҳҜиә«йӮҠж„ҹеҶ’зҷјзҮ’зҡ„дәәзү№еҲҘе°‘гҖӮ

еӣ зӮәдёҖж—Ұжңүз—ҮзӢҖпјҢйғҪеҡҮеҫ—зӘ©еңЁе®¶иЈЎдёҚж•ўеҮәй–ҖгҖӮе°ұз®—еҮәй–ҖпјҢе•Ҷе ҙи»Ҡз«ҷеӨ§й–ҖеҸЈзҡ„й«”жә«иЁҲд№ҹйҒҺдёҚдәҶгҖӮ

дҪҶзҸҫеңЁж—©е°ұж”ҫй–ӢдәҶпјҢж„ҹеҶ’гҖҒжөҒж„ҹдәҶз…§жЁЈеҲ°иҷ•и·‘пјҢеӮіжҹ“зҡ„е°ұеӨҡдәҶгҖӮ

е°Өе…¶жҳҜе¬°е№је…’пјҢжҲ¶еӨ–йҒӢеӢ•гҖҒиә«й«”жҠөжҠ—еҠӣејұгҖӮеҶҚеҠ дёҠз”ҹж…Ӣз’°еўғи®ҠеҢ–еӨ§пјҢз—…жҜ’з”ҹе‘ҪеҠӣеј·пјҢжҠ—и—ҘжҖ§еј·пјҢеҫ®з”ҹзү©еӨҡпјҢи®Ҡз•°еӨҡпјҢжүҖд»Ҙж„ҹжҹ“зҡ„еӮіж’ӯйҖҹеәҰд№ҹеҝ«гҖӮ

3

еҶҚиӘӘиӘӘпјҢйҖҷжқұиҘҝи·ҹж–°еҶ жңүй—ңе—ҺпјҹжҳҜж–°еҶ жҚІеңҹйҮҚдҫҶпјҢдҪҶзӣёй—ңйғЁй–Җж•…ж„Ҹзһһи‘—дёҚе ұпјҹ

жҲ‘еҖӢдәәеҲӨж–·з„Ўй—ңгҖӮ

ж–°еҶ з—…жҜ’已經вҖңзҘӣйӯ…вҖқпјҢ經йҒҺдёүгҖҒеӣӣе№ҙзҡ„科жҷ®гҖҒж”ҫй–ӢпјҢеӨ§е®¶е…¶еҜҰе°Қж–°еҶ 已經дёҚе®іжҖ•дәҶгҖӮ

еҰӮжһңйҖҷдёҖијӘзҲҶзҷјпјҢзңҹзҡ„жҳҜж–°еҶ жҚІеңҹйҮҚдҫҶпјҢ科еӯёе®¶гҖҒиЎӣз”ҹзӣЈзқЈйғЁй–ҖеӨ§еӨ§ж–№ж–№жүҝиӘҚе°ұеҘҪпјҢжІ’еҝ…иҰҒи—Ҹи‘—жҺ–и‘—пјҢж•…ж„Ҹе°Үж–°еҶ иӘӘжҲҗжҳҜи…әз—…жҜ’ж„ҹжҹ“гҖӮ

йӮ„жңүдёҖзЁ®жӣҙжңүеҷұй ӯгҖҒжӣҙзҚөеҘҮзҡ„иӘӘжі•пјҢиӘӘжҳҜж•өе°ҚеӢўеҠӣжҠ•жҜ’гҖҒз”ҹзү©жҲ°зҡ„пјҢйӮЈе№ҫд№ҺдёҚеҸҜиғҪгҖӮ

з—…жҜ’дёҚжҳҜзӮёеҪҲгҖӮз—…жҜ’еӮіжҹ“иө·дҫҶпјҢдәәзӮәеҫҲйӣЈжҺ§еҲ¶гҖӮжҢүз…§д»ҠеӨ©зҡ„дё–з•Ңдә’еӢ•гҖҒдәәеҸЈжөҒеӢ•зӢҖжіҒпјҢйҖҷиЈЎж„ҹжҹ“дәҶпјҢйӮЈиЈЎд№ҹйӣЈеҖ–е…Қж–јйӣЈгҖӮ

жҗһйҖҷзЁ®жҠ•жҜ’пјҢйӮЈжҳҜеӮ·дәәдёҖеҚғпјҢиҮӘжҗҚе…«зҷҫгҖӮд»–еҖ‘жІ’йҖҷеҖӢеҝ…иҰҒпјҢд№ҹжІ’йӮЈйәјеӮ»гҖӮе®Ңе…ЁжІ’еҝ…иҰҒйҷ°и¬Җи«–пјҢиҮӘе·ұеҡҮ唬иҮӘе·ұгҖӮ

еҡҙйҳІжӯ»е®ҲдёҖжҷӮеҸҜд»ҘпјҢдёүгҖҒе…©е№ҙд№ӢеҫҢжҳҜд»ҖйәјзӢҖжіҒпјҢд»Јеғ№еӨҡеӨ§пјҢеӨ§е®¶йғҪ經жӯ·йҒҺпјҢдёҚз”ЁеӨҡиӘӘгҖӮ

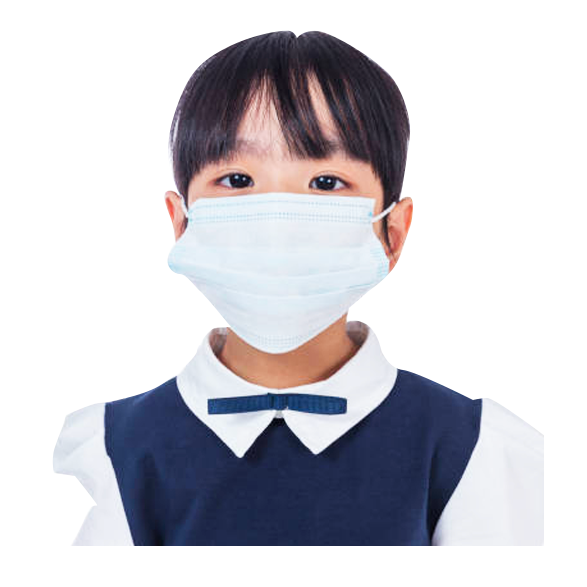

еӯЈзҜҖи®ҠеҢ–д№ӢйҡӣпјҢ家裡жңүе°Ҹеӯ©зҡ„пјҢйӮ„жҳҜиҰҒдҝқжҢҒеӨҡжҙ—жүӢпјҢе°‘еҺ»дәәйӣңзҡ„е…¬е…ұе ҙжүҖпјҢ家裡д№ҹиҰҒеӢӨж¶ҲжҜ’гҖӮ

еӨҡжіЁж„Ҹиә«й«”пјҢжңүй«ҳзҮ’гҖҒе–үеҡЁз—ӣгҖҒжүҒжЎғй«”зҷјзӮҺгҖҒдёҠеҗҗдёӢзҖүпјҢе°Өе…¶жҳҜе°Ҹеӯ©еӯҗзҡ„пјҢйӮЈйӮ„жҳҜе„ҳж—©еҺ»йҶ«йҷўжҜ”ијғеҘҪпјҢдёҚиҰҒзЎ¬жүӣгҖӮ

еҰӮжһңеҺ»йҶ«йҷўпјҢйӮЈдёҖе®ҡиҰҒжҲҙеҸЈзҪ©гҖӮеҗҰеүҮд№ҹиЁұжң¬дҫҶжІ’е•ҘеӨ§дәӢпјҢдҪҶи·‘дәҶдёҖи¶ҹйҶ«йҷўе°ұдәӨеҸүж„ҹжҹ“дәҶгҖӮ

д»ҘдёӢжҳҜжҲ‘зҡ„е…¬зңҫиҷҹеҗҚзүҮпјҢжӯЎиҝҺй»һж“ҠиҝҪи№ӨгҖӮ

дәәз”ҹйЈӣж©ҹзЁҝпјҢжҳҜжҲ‘зҡ„еҺҹеүөе…¬зңҫиҷҹгҖӮ

еҜ«й»һе°Қз”ҹжҙ»гҖҒжҷӮдәӢзҡ„и§ҖеҜҹпјҢйғҪжҳҜеӨ§зҷҪи©ұпјҢи¬ӣ究зҡ„е°ұжҳҜжҺҘең°ж°ЈгҖӮ

жҲ‘е№іеёёе–ңжӯЎзңӢжӯ·еҸІжӣёпјҢи·‘йҰ¬жӢүжқҫпјҢиёўзҗғпјҢйӮ„жңүеё¶еЁғжқұйҖӣиҘҝйҖӣпјҢзҝ»зҝ»з№Әжң¬гҖӮ

з•ҷдёӢи©•и«–