жү“еҷҙеҡҸгҖҒжөҒйј»ж°ҙгҖҒзҷјзҮ’вҖҰвҖҰ當еӯ©еӯҗеҮәзҸҫж„ҹеҶ’з—ҮзӢҖжҷӮпјҢ家長йғҪжңғеҝғжҖҘеҰӮз„ҡзҡ„её¶и‘—еӯ©еӯҗжұӮиЁәе°ұйҶ«пјҢ然иҖҢзҲ¶жҜҚе°Қж–јж„ҹеҶ’зҡ„жҲҗеӣ д»ҘеҸҠз—ҮзӢҖпјҢеҚ»еҫҖеҫҖжҳҜдёҖзҹҘеҚҠи§ЈгҖӮ究з«ҹеёёиҰӢзҡ„ж„ҹеҶ’йЎһеһӢе’Ңз—ҮзӢҖжңүе“ӘдәӣпјҹеңЁз…§йЎ§дёҠеҸҲжңүе“ӘдәӣжіЁж„ҸдәӢй …пјҹиҲҮе°Ҹеӯ©жөҒж„ҹеҸҲжңүд»ҖйәјдёҚеҗҢпјҹжң¬ж–Үе°ҮзӮәжӮЁи©ізҙ°иӘӘжҳҺе…’з«Ҙж„ҹеҶ’з…§иӯ·иҲҮжІ»зҷӮпјҢд»ҘеҸҠж„ҹеҶ’иҲҮжөҒиЎҢжҖ§ж„ҹеҶ’е…©иҖ…д№Ӣе·®з•°гҖӮ

д»ҖйәјжҳҜж„ҹеҶ’пјҹд»ҖйәјжҳҜе°Ҹеӯ©жөҒж„ҹпјҹ

жҷ®йҖҡж„ҹеҶ’пјҢеҸҲзЁұзӮәжҖҘжҖ§дёҠе‘јеҗёйҒ“ж„ҹжҹ“жҲ–жҖҘжҖ§йј»е’ҪзӮҺпјҢжҳҜдёҖзЁ®иј•еҫ®зҡ„дёҠе‘јеҗёйҒ“пјҲйј»еҸҠе–үйғЁпјүз—…жҜ’жҖ§ж„ҹжҹ“гҖӮдёҚи«–еңЁз—…еӣ гҖҒз—ҮзӢҖгҖҒз—…жғ…зҡ„зҷјеұ•пјҢзҡҶдёҚеҗҢж–јжөҒиЎҢжҖ§ж„ҹеҶ’пјҲд»ҘдёӢз°ЎзЁұжөҒж„ҹпјүпјҢиҖҢдё”зЁӢеәҰдёҠзӣёе°Қж–јжөҒж„ҹијғзӮәиј•еҫ®пјҢжүҖд»Ҙжҷ®йҖҡж„ҹеҶ’еёёиў«зӣҙжҺҘзЁұзӮәгҖҢж„ҹеҶ’гҖҚпјҢз—ҮзӢҖеҢ…жӢ¬е’іе—ҪгҖҒжү“еҷҙеҡҸгҖҒзЁ йј»ж¶•гҖҒжөҒйј»ж°ҙгҖҒйј»еЎһгҖҒе’Ҫе–үз—ӣжҲ–жңүз—°гҖҒй ӯз—ӣд»ҘеҸҠз–ІеҖҰзӯүпјҢд№ҹеҸҜиғҪз”ўз”ҹи…ёиғғж–№йқўзҡ„з—ҮзӢҖпјҢеҰӮи…№и„№гҖҒи…№з—ӣгҖҒи…№зҖүзӯүгҖӮ

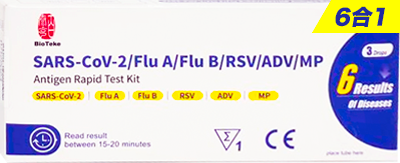

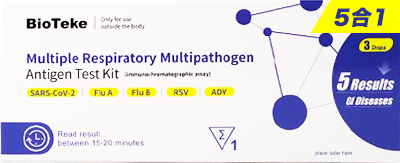

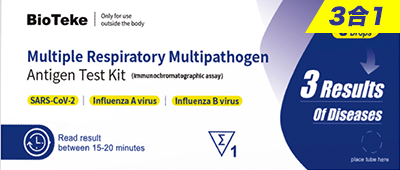

иҖҢжөҒж„ҹиҲҮдёҖиҲ¬ж„ҹеҶ’з—…еҺҹдёҚеҗҢгҖӮж„ҹеҶ’дё»иҰҒжҳҜз”ұйј»з—…жҜ’гҖҒеҶ зӢҖз—…жҜ’гҖҒи…әз—…жҜ’зӯүеј•иө·пјӣжөҒж„ҹеүҮжҳҜжөҒж„ҹз—…жҜ’еј•иө·гҖӮжөҒж„ҹз—…жҜ’еҸҜеҲҶзӮәпјЎгҖҒпјўгҖҒпјЈдёүзЁ®еһӢеҲҘпјҢе…¶дёӯеҸӘжңүпјЎеһӢеҸҠпјўеһӢеҸҜд»Ҙеј•иө·еӯЈзҜҖжҖ§жөҒиЎҢпјҢйҖҷе…©еһӢд№ҹжҳҜиҮәзҒЈдё»иҰҒжөҒиЎҢзҡ„еӯЈзҜҖжҖ§жөҒж„ҹз—…жҜ’гҖӮжөҒж„ҹзҡ„еҘҪзҷјеӯЈзҜҖзҙ„еңЁжҜҸе№ҙ11жңҲиҮійҡ”е№ҙзҡ„пј“жңҲжңҹй–“пјҢдҪҶиҮәзҒЈең°иҷ•дәһзҶұеё¶пјҢдёҖе№ҙеӣӣеӯЈеқҮеҸҜиғҪзҷјз”ҹжөҒж„ҹгҖӮиҮЁеәҠеёёзў°еҲ°е®¶й•·дёҖй–Ӣе§Ӣд»ҘзӮәжҳҜдёҖиҲ¬ж„ҹеҶ’дё”з—ҮзӢҖиј•еҫ®пјҢзөҗжһңжІ’е№ҫеӨ©еӯ©еӯҗе°ұй–Ӣе§Ӣе…Ёиә«иӮҢиӮүз— з—ӣгҖҒй«ҳзҮ’пјҢжңҖеҫҢиЁәж–·зӮәжөҒж„ҹгҖӮ

жөҒж„ҹиҲҮж„ҹеҶ’еҲ°еә•жңүд»Җйәје·®еҲҘпјҹдёҖиҲ¬иӘӘдҫҶпјҢж„ҹеҶ’ијғе°‘еј•иө·е…Ёиә«жҖ§з—ҮзӢҖпјҢдё»иҰҒжҳҜйј»ж°ҙгҖҒйј»еЎһеҸҠе–үеҡЁз—ӣгҖҒе’іе—Ҫзӯүе‘јеҗёйҒ“з—ҮзӢҖпјҢдё”дёҚеӨ§жңғзҷјзҮ’пјҢдҪҶпј“жӯІд»ҘдёӢе№јз«ҘйӮ„жҳҜжңүеҸҜиғҪжңғзҷјзҮ’гҖӮиҖҢжөҒж„ҹз—ҮзӢҖзҷјдҪңеҫҲзӘҒ然пјҢеҲқжңҹжҳҜй«ҳзҮ’гҖҒй ӯз—ӣгҖҒе–үеҡЁз—ӣпјҢжңүдёғеҲ°е…«жҲҗжӮЈиҖ…жңғжңүе’іе—Ҫз—ҮзӢҖпјӣе…©иҖ…жңҖеӨ§зҡ„е·®еҲҘжҳҜжөҒж„ҹжңғе…Ёиә«з— з—ӣгҖҒеҖҰжҖ зӯүпјҢиӢҘз—ҮзӢҖеҡҙйҮҚпјҢжңүеҸҜиғҪйңҖдёҖеҲ°е…©жҳҹжңҹжүҚжңғе®Ңе…Ёеә·еҫ©гҖӮ

еҚұйҡӘеҫөе…Ҷ

йҷӨеүҚиҝ°д№ӢеӨ–пјҢжөҒж„ҹе®№жҳ“еј•зҷјиӮәзӮҺжҲ–и…ҰзӮҺзӯүдҪөзҷјз—ҮпјҢе…¶д»–йӮ„еҸҜиғҪдҪөзҷјдёӯиҖізӮҺгҖҒйј»з«ҮзӮҺгҖҒи…ҰзӮҺгҖҒеҝғиӮҢзӮҺгҖҒеҝғеҢ…иҶңзӮҺзӯүпјҢе…¶дёӯд»ҘиӮәзӮҺеұ…еӨҡгҖӮйҷӨдәҶжөҒж„ҹз—…жҜ’жңғеј•зҷјд»ҘдёҠз—ҮзӢҖеӨ–пјҢд№ҹеҸҜиғҪжҳҜж„ҹжҹ“жөҒж„ҹеҫҢпјҢз№јзҷјзҙ°иҸҢж„ҹжҹ“йҖ жҲҗгҖӮй«ҳеҚұйҡӘзҫӨз—…жӮЈеҢ…жӢ¬пј’жӯІд»ҘдёӢе№је…’гҖҒ65жӯІд»ҘдёҠй•·иҖ…гҖҒж…ўжҖ§д»Ји¬қжҖ§з–ҫз—…пјҲзі–е°ҝз—…пјүгҖҒи…ҺиЎ°з«ӯгҖҒиЎҖзҙ…зҙ з—…и®ҠгҖҒе…Қз–«дёҚе…ЁйңҖй•·жңҹжІ»зҷӮиҖ…гҖҒеӯ•е©ҰгҖҒйҒҺеәҰиӮҘиғ–еҸҠпј–еҖӢжңҲеӨ§еҲ°18жӯІй–“йңҖй•·жңҹжҺҘеҸ—йҳҝж–ҜеҢ№йқҲжІ»зҷӮиҖ…пјҢйҖҷдәӣдәәжҜ”е№іеёёдәәжңүијғеӨҡж©ҹжңғж„ҹжҹ“жөҒж„ҹпјҢд»ҘеҸҠж„ҹжҹ“еҫҢжҳ“зҷјз”ҹеҡҙйҮҚдҪөзҷјз—Үе°ҺиҮҙжӯ»дәЎпјҢиҰҒзү№еҲҘжіЁж„ҸгҖӮжүҖд»Ҙ當е°ҸжңӢеҸӢеҮәзҸҫе‘јеҗёжҖҘдҝғгҖҒе‘јеҗёеӣ°йӣЈгҖҒзҷјзҙәпјҲзјәж°§гҖҒеҳҙи„Јзҷјзҙ«пјүгҖҒиЎҖз—°гҖҒиғёз—ӣгҖҒж„Ҹиӯҳж”№и®ҠгҖҒжҠҪжҗҗгҖҒдҪҺиЎҖеЈ“жҷӮиҰҒзӣЎйҖҹе°ұйҶ«гҖӮ

еҰӮдҪ•жІ»зҷӮпјҹ

жІ»зҷӮж–№йқўпјҢдёҖиҲ¬ж„ҹеҶ’жҷӮйҶ«её«йҖҡеёёжңғй–Ӣз«Ӣз·©и§Јз—ҮзӢҖзҡ„жІ»зҷӮи—Ҙзү©пјҢдҫӢеҰӮдҪҝз”Ёе’іе—Ҫи—Ҙж°ҙжӯўе’іпјҢжҲ–жҳҜжҠ—зө„з№”иғәиҲ’з·©йј»еЎһе’Ңжү“еҷҙеҡҸзҡ„з—ҮзӢҖгҖҒйҖҖзҮ’и—ҘйҖҖзҮ’жӯўз—ӣзӯүгҖӮжөҒж„ҹйҷӨдәҶз·©и§Јз—ҮзӢҖи—Ҙзү©еӨ–пјҢйӮ„еҸҜд»ҘдҪҝз”ЁжҠ—з—…жҜ’иЈҪеҠ‘еҰӮе…ӢжөҒж„ҹгҖҒжЁӮз‘һиҺҺзӯүгҖӮжөҒж„ҹеңЁжІ»зҷӮеҫҢйҖҡеёёжңғйҖҗжјёйҖҖзҮ’пјҢе’іе—Ҫзҙ„пј—пҪһ10еӨ©жңғз·©и§ЈпјҢдҪҶеҰӮжһңе°Ҹеӯ©ж„ҹжҹ“жөҒж„ҹпјҢе°ұйҶ«еҫҢз—ҮзӢҖжңӘз·©и§ЈжҲ–жҙ»еӢ•еҠӣи®Ҡе·®пјҲе°Өе…¶жҳҜе¬°е№је…’дёҚе–„иЎЁйҒ”иҮӘе·ұиә«й«”дёҚйҒ©з—ҮзӢҖпјҢеӣ жӯӨ家長иҰҒд»”зҙ°и§ҖеҜҹеҜ¶еҜ¶жңүз„Ўе‘јеҗёжҖҘдҝғжҲ–еӣ°йӣЈгҖҒзјәд№Ҹж„ҸиӯҳгҖҒдёҚе®№жҳ“е–ҡйҶ’зӯүз—ҮзӢҖпјүпјҢе°ұиҰҒ當еҝғдёҰжҮүз«ӢеҚіе°ұйҶ«пјҢеӣ зӮәжңүдҪөзҷјйҮҚз—ҮеҸҜиғҪгҖӮ

дҝ—и©ұиӘӘпјҢй җйҳІеӢқж–јжІ»зҷӮпјҢй җйҳІжөҒж„ҹжңҖеҘҪзҡ„ж–№жі•жҳҜж–Ҫжү“жөҒж„ҹз–«иӢ—пјҢж №ж“ҡз ”з©¶жҢҮеҮәпјҢж–Ҫжү“жөҒж„ҹз–«иӢ—йҷӨдәҶеҸҜд»Ҙй җйҳІж„ҹжҹ“еӨ–пјҢе°ұз®—ж„ҹжҹ“жөҒж„ҹпјҢз—ҮзӢҖд№ҹжңғжёӣиј•пјҢйӮ„иғҪйҷҚдҪҺиӮәзӮҺзӯүдҪөзҷјз—Үж©ҹзҺҮпјҢдҪҶжөҒж„ҹз–«иӢ—ж–Ҫжү“еҫҢзҙ„е…©йҖұжүҚиғҪз”ўз”ҹдҝқиӯ·еҠӣпјҢеҰӮжһңжҳҜе…Қз–«еҠӣијғејұзҡ„иҖҒдәәе’Ңе°Ҹеӯ©пјҢжңҖеҘҪеңЁжөҒж„ҹжөҒиЎҢжңҹеүҚзӣЎж—©ж–Ҫжү“гҖӮ

еұ…家照иӯ·

當еӯ©еӯҗеҮәзҸҫжөҒж„ҹз—ҮзӢҖжҷӮпјҢжҮүи©ІеңЁе®¶дј‘йӨҠпјҢйӮ„жҳҜе°ұйҶ«жІ»зҷӮпјҹзӣёдҝЎжҳҜдёҚ少家長зҡ„з–‘е•ҸгҖӮе°ҸжңӢеҸӢиӢҘжңүйЎһжөҒж„ҹз—ҮзӢҖжҷӮе»әиӯ°жҮүе°ұйҶ«жІ»зҷӮпјҢдҫқйҶ«еӣ‘жңҚз”Ёи—Ҙзү©гҖҒеңЁе®¶дј‘жҒҜгҖҒз¶ӯжҢҒжӯЈеёёдҪңжҒҜпјҢжүҚиғҪи®“иә«й«”趕еҝ«еә·еҫ©гҖӮ

жөҒж„ҹдё»иҰҒйғҪжҳҜз”ұйЈӣжІ«жҲ–жҺҘи§ёеӮіжҹ“пјҢжүҖд»ҘиҰҒзү№еҲҘжіЁж„ҸеҖӢдәәиЎӣз”ҹпјҢе№іеёёеӢӨжҙ—жүӢпјӣеҰӮжһңжүӢдёҠжңүз—…жҜ’еҸҲз”ЁжүӢжҸүзңјзқӣгҖҒж‘ёйј»еӯҗзӯүпјҢе°ұе®№жҳ“ж„ҹжҹ“пјӣжҠөжҠ—еҠӣејұзҡ„дәәйҖІеҮәйҶ«йҷўзӯүе…¬е…ұе ҙжүҖе»әиӯ°жҲҙеҸЈзҪ©пјҢиӢҘжңүж„ҹеҶ’з—ҮзӢҖд№ҹе»әиӯ°жҲҙеҸЈзҪ©пјҢйҒҝе…Қе°Үз—…жҜ’еӮіжҹ“зөҰд»–дәәгҖӮеӣ жӯӨжҲҙеҸЈзҪ©гҖҒеёёжҙ—жүӢжҳҜй җйҳІеӮіжҹ“зҡ„дёҚдәҢжі•й–ҖгҖӮ

жңҖеҫҢжҸҗйҶ’家長пјҢе№іжҷӮеҹ№йӨҠеӯ©еӯҗиүҜеҘҪзҡ„йҒӢеӢ•зҝ’ж…ЈжңүеҠ©ж–јдҝқеҒҘиә«й«”е’Ңеўһеј·й«”еҠӣпјҢеңЁжөҒж„ҹжөҒиЎҢжңҹй–“пјҢжҮүжёӣе°‘её¶еӯ©еӯҗеҮәе…Ҙе…¬е…ұе ҙжүҖпјҢйҒҝе…Қз—…жҜ’гҖҒзҙ°иҸҢеӮіжҹ“пјҢе°ұиғҪйҒ йӣўж„ҹеҶ’дёҚйҒ©гҖӮ

з•ҷдёӢи©•и«–